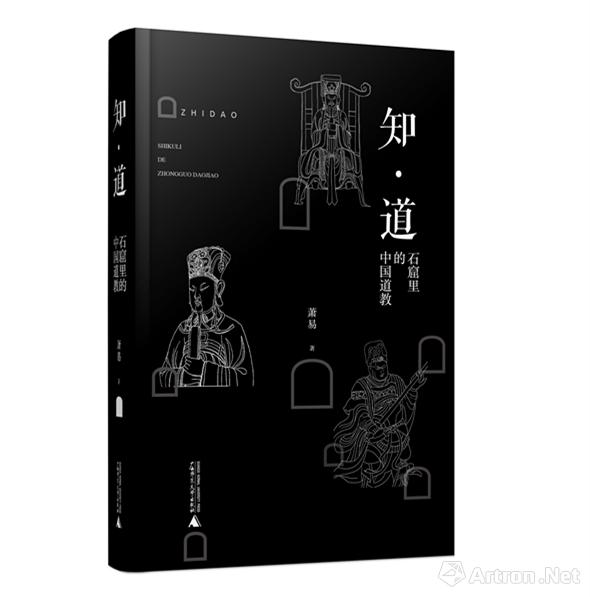

书名:《知·道》

副标题:石窟里的中国道教

著者:箫易 著

出版时间:2018年1月

广西师范大学出版社

作者简介

萧易,1983年生于江苏扬州,2005年毕业于四川大学中国语言文学基地班,现供职于《成都日报》副刊部,《中国国家地理》《南方周末》等专栏撰稿人。曾出版《古蜀国旁白》《唤醒纵目神》《纵目神时代》《金沙》《古城旧事》等专著,《空山—寂静中的巴蜀佛窟》于2013年由广西师范大学出版社出版,并入选广西师范大学出版社“三十年300本”精品书。

内容简介

道教在中国,留下许多栩栩如生的神仙形象,如玉皇大帝、天蓬元帅、土地公公、月老、八仙等。《知·道》从道教石窟入手,有趣地回溯了这些神灵的来龙去脉:玉皇大帝本是一个跑龙套的角色,如何变成“六御”之首?赵公明怎样从隋代的讨厌秋瘟,变成人间喜爱的财神?唐代名医孙思邈如何完成从人到神的转变?早年在民间影响不大的关羽,后来被抬为“关圣”,其间经历了什么样的造神史?

《知·道》是一部全面考察道教石窟的作品。它带您走进繁复精美、神秘莫测的石窟艺术,重温活灵活现、栩栩如生的道教人物,驰骋于那波云诡谲的历史和政权。石窟的真实、历史的缥缈,时空交织,包罗万象。深山寻访,问道知道,构建一部雅俗共赏的石窟道教史。

寻仙问道访深山

节选自萧易著《知·道:石窟里的中国道教》

读萧易的《知?道——石窟里的中国道教》,颇觉津津有味。不仅由于此前专门研究道教石窟的书寥寥无几,也因为该书的切入方式与角度,让人耳目一新:萧易既系统地梳理了道教石窟的沿革、盛衰以及造像风格的衍变,解析道教石窟凝固了怎样的俗世愿望,也讲述历代皇权和神权的彼此倚重、互相借力,介绍武侠、神话跟史迹的差异或交叠,还勾勒了古时形形色色的石窟供养人的生平事迹......神仙形象,庙堂心思,民间渴求,江湖恩怨,世道变迁,尽皆容纳书中。

萧易也从道教龛窟入手,饶有趣味地回溯一些神灵的来龙去脉:赵公明从 晋代《搜神记》中的冷漠冥将,从隋代的讨厌秋瘟,最后怎样变成了掌管世间财 源、广受喜爱的神明?唐代名医孙思邈如何完成从人到神的转变,成为“灵丹妙 药最灵”的药王?早年在民间影响不大的关羽,后来被步步抬升为“关圣”—— 勇武与忠义的化身,其间经历了什么样的造神史?在马致远、汤显祖等人笔下逐 渐显影、成型的戏剧角色,与国人耳熟能详的八仙,是怎样重叠的?

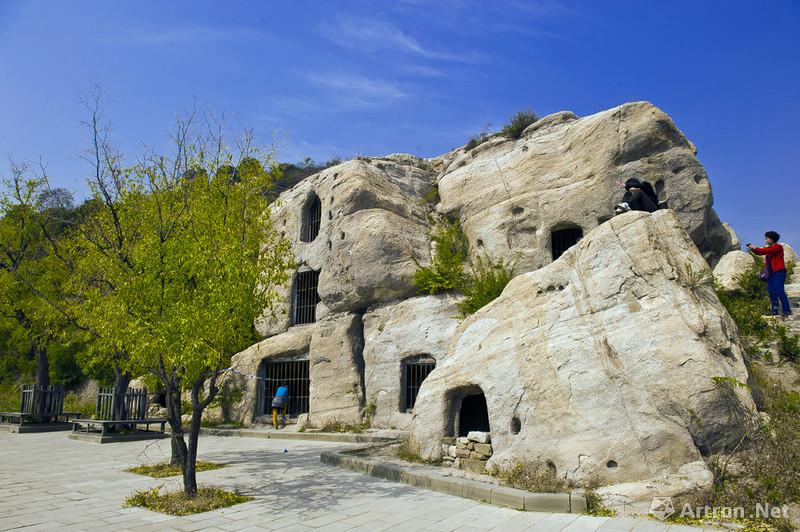

太原龙山道教石窟

有时候,他还别具慧眼,澄清某些众口一词的不确之处:剑阁县碗泉乡泉 水村的一座简陋小庙,屡屡被中国道教石窟史提起,因为《剑阁县志》曾记 载,庙中岩壁上曾发现一则东晋“大兴二年”的题记。如果此说确凿,这就是 中国迄今发现的最早道教龛窟。萧易专程前往小庙,仔细观摩崖上崖下的造像 风格,借助电筒光在漆黑的房间寻找,又逐一辨认岩壁上斑驳的题记——未见 “大兴二年”痕迹,倒发现“贞观......九月十一日弟子杨......”字迹。综合造 像风格与题记内容,他确认老君庙石窟应开凿于唐代。曾被学术界频繁引用的 “东晋题记”,原来是一场误会。

之所以能够在佛教、道教石窟研究中获得许多第一手资料,独有发现,得 益于萧易持续不断地实地探查与扎实的案头功夫。他的包里总是背着一两本 书,时不时见缝插针地掏出来看几页,或者记两则笔记。有八年时间,他专注 于佛、道石窟的田野调查,足迹遍及山东、北京、山西、陕西、云南、湖南、 重庆等地。四川境内巴中、洪雅、大足、丹棱、仁寿、绵阳、剑阁的荒凉山岭 或林边地角,散见道教龛窟藏身,萧易写作《知?道——石窟里的中国道教》 期间,也就不时去踏访那些杂草齐腰的深山野径,攀陡峭岩壁,临百米深渊, 钻荒僻古洞,俯仰张望,近身贴近玉皇大帝、天蓬元帅、文昌帝君、赵公明、 土地公公等。他从外地回到办公室,经常兴致勃勃地讲起刚刚寻访过的道教石 窟,他涉足的某山某沟,我这样的老四川人往往都闻所未闻。

萧易倾心从事的,是难能可贵的抢救性工作。他此前拜访过的那些古代龛 窟,有的还算幸运,依旧保存完好,但其中很多已经惨遭人力毁损,或在时光 中风化、漫漶。他虔诚记录的,既有道教石窟1000多年的多姿多彩,也有它们 逐渐淡出的影像和感伤的残迹。

从考入四川大学中文系至今,萧易居于成都十余年,与成都生活基本上水 乳交融,吃麻辣味,逛送仙桥,玩古羌珠玉,尤其是,一门心思扎进巴蜀历 史,也几乎走遍四川各地,俨然本地通了。只有当他说起家乡的醉虾一脸陶 醉,或者将“r”这个音发成“n”被打趣时,大家才会猛然想起,人家原本来自扬州。

这位扬州才子大学毕业后一直是我们副刊部年龄最小的一位。当一群中老年人七嘴八舌说起陈年往事,他往往一脸懵然,因此也经常被大家倚老卖老地 调侃。每当这种时候,萧易绝无丝毫气恼或者心虚,他已经习惯了好脾气地躲 避锋芒,一笑了之。其实,萧易有足够的底气不跟我们一般见识:他不知近 事,却熟谙古事,这位80后年轻人,迄今已经出版了《古蜀国旁白》《纵目神 时代》《金沙》《空山——静寂中的巴蜀佛窟》等一系列书籍,从书名即可知 道,他的注意力着意投向的,是成都以及巴蜀3000多年来的悠久历史。

有时候与年岁相仿的同事说起萧易,都很感慨,也颇羡慕。当我们在他那 个年龄时,完全不知道自己想做什么、该做什么,所以将许多光阴闲抛浪掷。 而萧易从20余岁开始,已经找到自己的兴奋点,开始脚踏实地地构筑自己的文 字之城,并且成为一个领域的行家里手。除了上述出版物,萧易迄今已在报刊 发表数百万字,他作为《中国国家地理》《南方周末》专栏撰稿人撰写的一系 列文章,以见解精辟、文字精美,得到专家的赞赏与众多读者的喝彩。

写作固然源于个人的兴趣,也得益于天赋。但这种从喜爱里生发执着,由付出中得到喜悦与收获的路径,却可以推而广之,适宜推荐给希望了解道教,了解中国文化的读者。

名家推荐

萧易文质彬彬,翩然学者状,你很难把他与一个迈动双脚,奔走大地,探险加考古的形象联系在一起。但他确实如此。近些年他把目标锁定在少有人问津的道教石窟之上。他思之深,行之广。《知·道》这本书不仅仅把一处处鲜为人知的道教石窟披露出来,也不仅仅用他的思考和足迹把中国的历史和道教石窟勾联起来,更可贵的是他让我们看到了芸芸众生与道教密不可分的关系。

——单之蔷 《中国国家地理》主编

分布各地的道教石窟,始自北朝,终于清代,跨越近1500年历史。作者的叙述视角颇为独特:有时他是一个隐身的全知全能的叙述者和评判者;有时他又是一个亲历者。全知视角使其有开阔视野,能让他融合道教教义、史实、掌故,给读者呈现石窟凿造的历史,诸神的来历,百姓对神灵的祈望,以及造像风格的嬗递;而见证人的视角,讲述自己的亲历或转叙见闻,则以话语的可信性和亲切性补充了全知视角的叙述,不但读起来轻松,也拉近了读者与道教艺术的距离,因此,是一部雅俗共赏的佳作。

——柳扬 美国明尼阿波利斯艺术博物馆亚洲艺术部主任

道教石窟遍布巴山蜀水,这不但是道教石窟最为密集的区域,而且也是中华道教的文化胎记,它们在时光的漫漶之下,以孑遗的沉默铭刻着道教是如何与本土生活方式连为一体的。身为青年历史学者、作家的萧易,还有一个更为扎实的身份是田野考察者,他多年来用脚丈量、用心体察、用追踪道教的踪迹。

——蒋蓝 朱自清散文奖获得者,文学田野考察者

(责任编辑:刘倩)