出版时间:2025-04-01

定 价:58.00

作 者:(法)埃里克·侯麦 著;崔志云 译;胥弋 校

责 编:田晨,祝洋

图书分类: 艺术理论

读者对象: 大众

上架建议: 艺术/艺术理论

开本: 32

字数: 135 (千字)

页数: 296

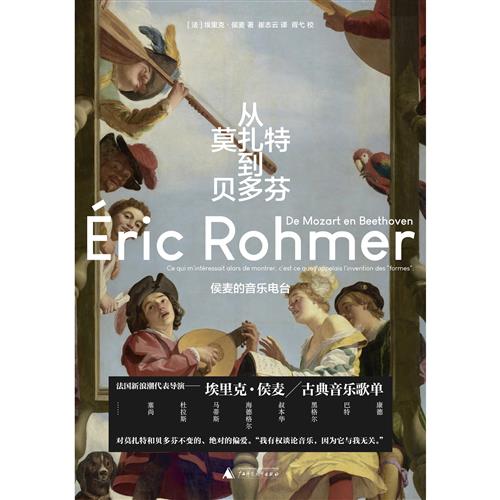

本书是二战后法国新浪潮导演埃里克·侯麦的一本音乐评论集。侯麦曾受邀在一个法国知名音乐广播节目里讲莫扎特和贝多芬,由此生发而撰成本书。身为导演的侯麦以其崭新独特的眼光看待音乐,将对电影艺术的思考方法应用到音乐领域中。书中谈论了莫扎特、贝多芬等音乐家激动人心的古典音乐作品,映照时代思想潮流的变化,从主题、调式、声音与色彩等分析音乐,探讨了古典音乐的性质,挖掘其哲学内涵,更将之与文学、绘画等艺术交相比照,引读者沉潜于艺术之美中。

[法]埃里克?侯麦(éric Rohmer,1920—2010),法国电影编剧、导演、制片人,作品有“六个道德故事”“喜剧与格言”“四季故事”等系列影片;也是电影评论家,曾任《电影手册》杂志编辑;同时还是电影理论作家,著有《美的趣味》《希区柯克》《茂瑙的浮士德》等著作。他是法国新浪潮电影的重要人物之一。

前言

第一章 直与曲 9

深度 10

康德 12

哥白尼 14

变化(革) 15

节拍 18

庸俗 20

第一个分野 21

第二个分野 23

巴洛克 25

曲折 26

僵直 28

《A大调奏鸣曲》 30

清理 31

执着 33

上升 36

第二章 横与竖 41

巴特 42

和声 45

德国 47

瓦格纳 50

沉重 52

华尔兹 55

第三章?形式与观念?63

莱布尼茨 64

阶段 66

胡塞尔 68

康德(再论) 71

谢林 72

黑格尔 74

行家 76

超越 80

叔本华 82

更大的深度 84

观念论 87

电影 89

假朋友 91

真姐妹 93

第四章 具体的普遍性 99

《D大调五重奏》 100

提问 102

海德格尔 106

换句话说 107

展开 109

肯定 112

贝多芬 115

五重奏 119

第五章 发明 / 发现 123

作者策略 124

博凯里尼 126

构成 130

发现 132

蠢问题 134

节奏 137

配对 139

《C大调四重奏》 140

贝多芬风格 144

第六章 调式的诱惑 151

《A大调四重奏》 152

摇篮曲 154

升F调 156

节奏帝国 162

共济会 165

世界上所有的思想 168

第三种方式 170

第七章 声音与色彩 177

较小深度 178

惬意 181

康定斯基 185

欢愉 190

马蒂斯 196

第八章 主题,色彩(续) 201

题外话 202

旋律 204

戈达尔 207

杜拉斯 213

比白更白 217

音程 223

第九章 色彩(终) 229

格里高利圣咏 230

《第14号弦乐四重奏》 232

塞尚 234

古风 239

莫扎特的深度 245

转调 247

永恒与瞬间 250

意志的胜利 253

第十章 “好”音符 259

庸俗(再论) 260

良善 262

德国(再论) 267

康德(续) 268

译后记 273

前言

人人都有权谈论音乐。在七八十年代,克洛德·莫波梅做了一档广播节目,起初,这个节目的名字是《私享音乐会》,后来又改称《怎样听音乐?》,节目邀请文学、艺术及科学界的名人来到“法兰西音乐台”,在麦克风前畅谈他们最喜爱的作曲家。我曾有幸两次受邀,前一次谈贝多芬,后一次聊莫扎特。而且,我还是这档谈话节目的忠实听众,每到周日下午,我都会去聆听他们用富有个性的声音,饶有兴味地谈论自己喜欢的音乐,以及音乐对其生活和工作的影响。

所以我不认为我有什么特权,邀请我的读者加入对莫扎特和贝多芬的几部最富野心的作品的探索之中。不过需要说明一点:我的思想始终未能摆脱一种理论化倾向,在我的艺术实践—电影中,我会自然而然地忽略它,但当我冒险从行动领域转到思考领域时,这种倾向也会迅速回归。

我在成为电影人之前,是个影评人。而且,每次在具体评论某一部电影之前,我需要在一篇“深度”长文中,先阐述电影空间的理论。那时候我没有任何技术知识。而后,经过三十年职业生涯的积淀,我如今所拥有的知识,也丝毫没有增加多少。一如沙布罗尔的名言:电影技巧,“有四个小时就能学会”。

但在音乐界,情况则完全不同。一个外行人如我,涉足这一专属领域,无疑只会招来挖苦,这纯属自找。别人会说:“他来这儿掺和啥?”可也许正是因为这“与我无关”,正因为我的看法天真,才让我在接受音乐的方式上有了更多的了解:不仅我自己投身到了这部作品的写作,而且还存在着一个人数越来越多的业余爱好者群体。他们不满足于被动聆听,相反,他们喜欢时不时地抽出某段旋律、某个主题、某个音,用自己的方式进行剖析,就好像那些博物馆里的观众,喜欢在画布上指出某些地方,分析某些线条与色彩的关系,就像以斯万的方式,欣赏着维米尔《代尔夫特风景》(Vue de Delft)中的黄色挡雨檐。

在法国,唱片问世以前,音乐一直是文化的穷亲戚。总的来说,在我们这代人以前,音乐几乎不具有任何文化地位。绝大多数学习人文学科的人,他们或投身于教育,或从事自由职业,拥有高度的文学与文化素养,通常对绘画——即便是最现代的绘画—很感兴趣,却可以面无愧色地坦承对音乐一无所知。而许多演奏乐器的人,水平或高或低,在他们有限的演奏曲目之外,从未对音乐表现出好奇。他们在谈论音乐时,谈到的首先是演奏或演绎的技巧。

就个人来说,我的音乐教育更多得益于收音机,而非唱片。那个时代的唱片是78转的,价格昂贵且曲目有限。大家现在还会提及的无线电广播站(TSF),当时播出的好音乐远比现在要少,尽管如此,它还是为新手提供了相当宽泛的选择,使听众对于从蒙特威尔第到拉威尔的历代音乐艺术的演变,有了比较正确的概念。广播富有教益的优点之一,就是在播放过程中,能带领我们辨认作曲家以及其所处的时代。广播同样也像音乐会一样,是一种给予,而不是一种对需求的满足,况且广播还是免费的,既不收取费用,实际上也不花费你的时间。

因此,在顺从但已然颇具批判性的聆听中,我学到了很多,既从作品中——广播经常是直播,其中不乏有趣的咳嗽声和断弦声;也从评论中——我还记得埃米尔·维耶尔莫或者罗兰·曼努埃尔的“启蒙”,甚至到现在,他们某些逗趣的说教还会引得我们发笑。而那些年,我从音乐中感受到最大的乐趣,则得自于让·维托尔在战后每天主持播出的节目《大音乐家》。我是他的忠实听众,宁愿翘课也不想错过节目。他那种无拘无束的风格吸引着我,与当时广播里那种拘谨的语气形成鲜明对照;我还迷恋他那完全即兴发挥的风采,日复一日,全无计划,完全凭当时的情绪,唯一的逻辑就是毫无逻辑可言。他能连续几天一直播放同一段音乐,任凭节目每次都被时长限制打断;而且,为了避免俗气的“淡出”,他会把播放中的乐曲生生掐断。“就该如此,”维托尔解释道,“声音才能在整体上统一。”我们喜欢这个男人深沉的音色,那些柔若无骨的语句,穿过括号,消失在沙地中;还喜欢他那些出人意料的离题话,让我们在几天、几周里放弃《唐璜》,转而去听布克斯特胡德或者柴可夫斯基。我们发现,这个每天早晨跟我们聊天的人不再是个说教者,而是个对话者;他平等地与我们交流,同他一起,我们有了一种与自己交流的感觉。他是个榜样。他鼓励我们在白天和朋友们一起讨论音乐。而且,我还想说,哪怕这种说法会吓到某些老实的爱好者:要想领略音乐的全部内涵,光靠听是不够的;要谈论音乐,还要喜欢谈论音乐。在当下的“法兰西音乐台”,说话的时间是有限制的,我相信也就占三分之一吧,这并没有让我觉得太长或者太短。相反,我最不喜欢的就是那些一天到晚没完没了地播送“古典”音乐的电台,既无停顿,也没有逻辑线索。对我来说,这个大杂烩,同大商场里播放的谄媚或咄咄逼人的“音响”没有区别。

甚至让·维托尔这档节目的名字也符合我们的心态。我们喜欢的不是音乐,而是大音乐家,在这十年里,总共只有巴赫、莫扎特和贝多芬。没错,我坦承我不喜欢那一类音乐。我刻意把它从我的生活和电影中剔除。它让我烦,让我窘,让我累,完全不像俗话说的那样,能抚慰我的心灵和情绪。在寂静中,我感到完全的自在,丝毫不觉沉重。因为这种寂静,田野中的或者远方街道上的寂静,会带来某种声音的质感,它有着自身独特的丰富性,就像这些地方弥漫的气味一样,揭示出地点的特质。一首乐曲在公众场合播放,理应受到非难,因为它使这些场所丧失了部分个性。而且,在损害环境的同时,它也伤害到了音乐自身,它一遍遍地强行播放,妨碍了我们按其应有的方式接受它,就是说,应该在绝对的专注中欣赏音乐。对于我来说,只有当全身心极度专注地聆听时,才能欣赏音乐。这就不包括在从事脑力或体力劳作时用设备播放音乐。然而,这并不要求我们得像在音乐会上那样正襟危坐地聆听。我将在这本书里谈论的作品,在某些方面晦涩难懂,同时又别具舞蹈性,我确信,若想真正欣赏并且深切地感受它们,就应该随它们律动,而非仅仅限于精神层面——但当身为学生,身处蜗居,这确实会造成问题……

最后,谈谈我的“理论”。在音乐领域我是个新手,我尝试应用我自己的方法分析音乐,这个方法是我在对电影艺术的伟大作品进行思考时构思出来的。当时我乐于呈现的,依照我的说法,就是“形式”的创造过程。对于莫扎特和贝多芬都一样。我试图探究他们创造绝对原创形式的过程——这些形式,我们将看到,必要时,也可以是“色彩”。较之于“结构”,我更喜欢“形式”一词,因为我的思考不是基于语言学的,而更应该归于观念或本质的哲学传统之中。因此,我从来不像那些符号学家一样顺带做美学评判,至少不是一上来就这样。从一开始,我就试图把读者放在形式的纯粹之美面前,感受其本质的独特性,同时保留这个词所有的词源意义:形式即美。

“这不仅仅是一本音乐学著作,尽管作者对作曲技术的精确处理让人无可挑剔,更是一本关于美学、哲学和艺术的著作。”

——《页报》(Il Foglio)

①侯麦曾毫不掩饰地承认“我不喜欢音乐”,又为何在本书中带着最高的赞扬谈论对莫扎特与贝多芬的热爱?

②电影和音乐是一对“假朋友”还是“真姐妹”?以导演与音乐迷的双重视角,探究两种艺术形式的共生关系。

③日记式的评论风格,富有个人色彩亦不乏理论深度,侯麦毫无保留地向读者与影迷打开他的艺术与哲学世界。

莫扎特的音乐并不纯净:它是净化性的。

为了通向纯粹的实体和灼热的现实,只要钢琴摆在那里,并且希望被人弹奏,贝多芬就是必经之处。

所有伟大的哲学家说的都是一码事,所有伟大的艺术家也一样,他们用词虽不同,但有时候也相同。

我甚至可以说,当你喜欢上某首乐曲,你至少应该让它伴着你入睡过一次。但是,瞧吧,没人敢于承认这一点。然而,同把音乐当作吃饭或谈话的背景声音相比,这种欣赏方式不仅更具有爱意,也显得更为尊重。

人们对音乐的反应,比对于其他艺术的都更加不由自主。我们对于听觉不适的容忍度低于视觉,这不仅是因为合上眼皮比堵住耳朵更加容易,而且因为一般来说,我们掌控空间的能力强于掌控时间的能力。音乐家,同其他所有艺术家一样,用的是他所属民族和时代的语言。但这并不妨碍那些最具创新精神的音乐家拥有自己的调式色彩,就像诗人拥有自己独特的语言一样。维克多·雨果、波德莱尔、兰波和马拉美同样说着十九世纪的法语,但这并不妨碍他们拥有自己的语言。伟大的音乐家也一样。

与画家相反,音乐家无法控制孤立的音调。他无法创造音调。他必须接受它们的原貌,即他使用的音阶所能提供的那样,而画家则可以通过颜料的混合,创造出一种色调独特的调色板。有些画家甚至为其独创的颜色命名,就像委罗内塞绿,凡·戴克棕或者克莱因蓝。但是不存在莫扎特G调,或者贝多芬D音之说。

电影中的音乐是一种很好的抚慰剂,是润滑咯吱作响的齿轮的润滑油。但是,电影时间的本质,正是因为它不须遵循节拍与和声的法则,所以是咯吱作响的。它把每一个时刻都留给自身,然而音符只有与前后音符联系在一起才有意义。这就是为什么,音乐对电影来说是最虚假的朋友。

我相信后人做出的评价。伟大的天才都进入了词典,不时重新发现的作者,当然也不是一无是处,只是处于次要地位。时间的这种选择有其优势,因为它让我们可以直接找到杰作,但同时,这又剥夺了我们自己去发现它的快感,以及在充分了解事实的情况下享受它的乐趣。

在一段音乐里,如果乐曲的调式从悲伤走向欢乐,或者反之,原因很简单,只是因为作曲家在那一刻决定了要做什么,就这样,他让他的艺术服务于传达灵魂的律动。

……

|

|

|

| 会员家 | 书天堂 | 天猫旗舰店 |

|  |

| 微信公众号 | 官方微博 |

版权所有:广西师范大学出版社集团 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS(GROUP) | 纪委举/报投诉邮箱 :cbsjw@bbtpress.com 纪委举报电话:0773-2288699

网络出版服务许可证: (署) | 网出证 (桂) 字第008号 | 备案号:桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000033号