出版时间:2025-03-01

定 价:108.00

作 者:(英)潘翎 著,宋菁 译

责 编:唐俊轩,潘晨玥

图书分类: 中国史

读者对象: 历史爱好者

上架建议: 历史/中国史

开本: 16

字数: 360 (千字)

页数: 416

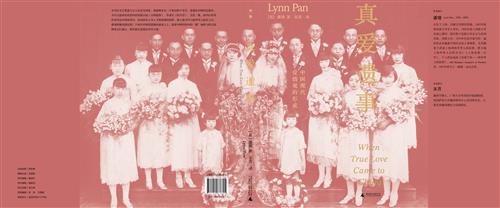

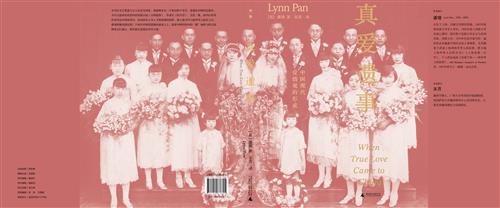

本书以文艺著述与文人生活为线索,讲述明末至二十世纪四十年代,爱情在中国的发展史。书名灵感来自张爱玲的短篇小说《五四遗事》,作者从《牡丹亭》、艾伦·凯、厨川白村等作家作品中汲取养分,在民国名士身上寻找爱情的踪影。继上海书写与海外华人叙史之后,潘翎将视线投射到二十世纪中国爱情观的演变之上,探索中国传统中的“情”如何与西方浪漫爱概念交汇融合,揭开新式恋爱的洋洋大观。

作者简介:

潘翎(Lynn Pan,1945—2024),出生于上海,后随父母移居香港。1963年取得伦敦大学学士学位,1964年进入剑桥大学攻读心理学。曾任职于伦敦大学东方与非洲学院、剑桥大学,1970年代初开始写作。她的作品多偏重中国社会的人事物景,尤其侧重于讲述上海和海外华人的故事。曾主编《海外华人百科全书》《上海沧桑一百年》,个人作品包括《炎黄子孙——海外华人的故事》、Old Shanghai: Gangsters in Paradise等。1991年获马丁·路德·金纪念奖。

译者简介:

宋菁,翻译学博士,广西大学外国语学院副教授,英国萨里大学翻译研究中心访问研究员,主要从事翻译理论与实践研究。

致 谢

第一章 爱的前菜

第二章 孔子与弗洛伊德

第三章 爱情与西方世界

第四章 关键词

第五章 两部爱之杰作

第六章 茶花女

第七章 《迦茵小传》与浪漫主义小说

第八章 爱语

第九章 两种逃避的方式

第十章 浮士德、维特和莎乐美

第十一章 艾伦?凯

第十二章 独一无二

第十三章 寻找爱情:郁达夫

第十四章 高举爱情旗帜:徐志摩

第十五章 爱的背叛:张爱玲

第十六章 爱情的凋亡

第十七章 笔落长思

注释

参考文献

无

很多人以为“爱”是天然存在的,而浪漫爱是一种最普遍、最典型的人性特质。这种观点假定了爱情有着超越语言与文化壁垒的普遍意涵。然而,它真如人们所想的那样永恒吗?

早在二十世纪初,中国作家就宣称他们从未了解西方现代标准下的爱情,关于浪漫爱是否由欧洲人发明并独属于西方的争论也经久不息。时至今日,我们对爱情的一般性认识究竟从何而来?本书借助文学、历史、哲学、传记以及比较研究层面的方法,展现了“爱”的概念如何在反对包办婚姻与纳妾制的独立自主选择、一夫一妻制与西方的浪漫爱典范中逐渐转变。

第一章 爱的前菜

你会听到中国人这样说:“我们不重视爱情。”他们的语气并不是自我贬低,而是实话实说。从某种意义上看的确如此:除了一小部分人,中国人在选择结婚对象时,并不认为浪漫爱(romantic love)是最重要的。

虽然这个少数群体很小,但它仍然比20世纪初的时候大得多,那时所有的婚姻都是“父母之命,媒妁之言”,没有人在浪漫爱的基础上选择自己的配偶。在知识分子先锋队的敦促下,这个千年习俗早在1949年前就开始发生变化。这一变化正始于本章题词中所提及的1926年的“恋爱雏形时代”。

当然,不为爱情而结婚的人并非对爱情一无所求,无爱的已婚中国男人一直在同歌妓和妾室发展情事,但在知识分子看来,那不是真正的爱情,后者只在行使自由意志和实现男女平等的情况下才存在。“真爱”是一种在男女平等的基础上自由缔结的关系。在中国,两性关系既不自由也不平等,所以中国人“没有恋爱可言”。有人这样评价:“中国人也不明瞭恋爱的意义是什么?所以也不能和中国人说恋爱。”一位评论家认为这些话有点夸大其词:“中国人未始不明瞭恋爱的真意义是什么?”他写道,“真正的恋爱,我们是得不到的;中国底社会是不许有的……这正是中国人悲惨的境遇。”中国社会不允许,因为它仍然被古老的儒家礼教束缚,如同深闺的少女,所以爱的自由根本不存在。我们该如何进步和发展?他问,随后自己给出了答案,那就是我们需要一场“恋爱革命”。

这种革命的呼声很难在一个特别的地方被忽视,那就是上海,中国最西化的城市,英国、美国和法国租界的通商口岸。上海是中国的主要出版中心,所有的书籍、杂志,特别是介绍新式恋爱的外国译作,都在这里得见天日。这类作品在20世纪20年代大量涌现,那是一个特别专注于爱情的时期,例如《妇女杂志》用整期的篇幅来讨论爱情、离婚和择偶问题,还开设了专栏,以便读者就诸如“我之理想的配偶”及“我对男人(或女人)的期望是什么”等问题写信发表自己的看法。 中国人对于爱、性与婚姻的看法在此间产生了具有建设性意义的关键性进展。截然不同的观念一齐涌现出来,西方思想较之本土观念在受过教育的年轻人中抢占了上风。上海出生的作家张爱玲(1920—1995)在写短篇小说《五四遗事》(Stale Mates, 1956)时就意识到,这些西方思想确实移植到了中国,但并非完全移植,也并非所有的都是好的。

张爱玲这篇小说的副标题名为“以爱情来到中国时为背景的短篇小说”(A Short Story Set in the Time When Love Came to China),我的书名“真爱遗事”(When True Love Came to China)有意识地呼应了这个标题。她的故事发生在1924年,当时的风尚是称呼年轻未婚女子为“密斯”(小姐),即使没有近视,她们也要戴上圆形的黑框眼镜,把钢笔夹在衣襟上,阅读雪莱的作品。在西湖上划船时,故事的主人公罗先生向20岁的范小姐大声朗读英国诗人的作品,范小姐每每感动时就会紧紧握住女伴的手。

他对她很好,她对他也很好。可命运总是作弄人,他已经结婚了—中国男人在他这个年龄段不可能还是单身。由此,张爱玲称之为“当时一般男子的通病”,并挖苦地说,“差不多人人都是还没听到过‘恋爱’这名词,早就已经结婚生子”。罗先生和他的男性朋友们已经听说过爱情,这可以从他们兴致勃勃地无休止谈论自己的爱人、相互展示女孩的信件并在笔迹中分析女孩的个性推断出来。你可能会认为这些毫无意义,但对当时的年轻人来说,这已经足够让他们着迷。爱情在中国是一种新的体验,“就这么一点点,在中国却要走几千年”。

罗先生向范小姐亮明了自己的身份,要范小姐等他,他打算从目前的婚姻桎梏中解脱出来。罗先生提出要和乡下的妻子离婚,立刻引起了双方母亲的惊愕和愤怒,中国的婚姻更多的是家庭问题,而非仅限于夫妻本身。唉,达成协议要花六年时间,这对范小姐来说实在太久了,她26岁了,很快就要变成老处女。如果她不抓紧时间,她甚至连成为所谓“填房”的资格都没有,填房也就是指嫁给鳏夫。范小姐相亲的对象是一个开当铺的,媒人认为干这行的男性算是顶好的。范小姐收到了他送的大钻石订婚戒指,还被带出去吃了大餐。

已经离婚的罗先生一气之下通过媒人的介绍转向王家,王家长女在例行交换照片和适当调查后接受了他的求婚。罗先生在三个月内就结婚了,而范小姐的婚事却告吹了。是因为这个男人比最初想象的要老,还是因为她谎报了年龄?恶意的流言蜚语四起。

罗先生和范小姐的朋友们都希望两人能够遇到,如果他们在月下的西湖边重逢,将是“悲哀而美丽的,因此就是一桩好事”。在皎洁的月光下,罗先生又一次被迷住了。他第二次开始了离婚诉讼,这场斗争的时间不亚于前一次,或许因为“以前将他当作一个开路先锋,现在却成了个玩弄女性的坏蛋”。范小姐和罗先生同甘共苦,对他不是“一味的千依百顺”,而是迎合他的心境,阅读他送来的书,并继续对雪莱倾心。

然而,婚后,范小姐就放弃了雪莱而钟情于打麻将,暴露了罗先生不曾了解的一面。她放任自流,不出去打麻将时就穿着没洗过的旧长衫在家里闲逛,在床上嗑瓜子,把瓜子壳吐到床单和地板上。

他们争吵的消息很快传到了亲戚那儿,亲戚们提出了一个简单的解决方案:为什么不把前妻王小姐找回来?罗先生犹豫了,最终被说服了。不出所料,现任妻子范小姐大发脾气,却在王小姐被带回家时表现出宽宏大量的姿态—在王小姐家人看来,王小姐和范小姐平起平坐,既不是小妾,也不是情妇。

如果已有两个妻子了,为什么不能有三个?家族的长辈说,罗先生把第一任妻子接回去才是公平的。罗先生同意了,去乡下把第一任妻子从娘家接回来。虽然这羡煞旁人,但他并不觉得有福气。他有这么多妻子没什么值得庆贺的,因为现在已经是1936年了,“至少在名义上是个一夫一妻的社会”。而当他坦言自己的不幸时,没有一个朋友把这当回事儿。其中一个取笑道:“至少你们不用另外找搭子。关起门来就是一桌麻将。”

对罗先生来说,逆天而行的思想落到了实处。然而从某种程度上说,以一夫多妻告终并非逆天而行—张爱玲嘲笑他不可避免地回归到了祖先那套传统的做法。更重要的是,回归似乎意味着更多的责任而不是享乐,他做了家族长辈或古老的中国传统期望他做的事情。诚然,他是一个开拓者,不止一次,而是两次,为爱情而结婚—这在中国是一件新鲜事;随之又义无反顾地离婚。但这就是他的新自我,相当一部分是由雪莱和进步的新旗帜所激发的自我。他的旧我是另一回事。没有根除自我的办法,它迟早会爆发。毕竟,自我不是在一天之内创造出来的;这种自我,在中国有着千年的根基,要拔除谈何容易。

然而,爱情革命的斗士们敦促说,人们应该振作起来,旧观念应当被连根拔除。必须重塑自我,任何文化构成和性格上的不足都必须通过借鉴外国来弥补。令人沮丧的是,这种不足是普遍的,爱情只是中国人生活的诸多领域之一,从科学到艺术和哲学,都需要西方的参与。许多人认为全盘西化是前进的方向。

张爱玲的《五四遗事》有两个版本,先有英文版,后有中文版,她通过在中文标题中加入“五四”这个日期来告诉我们中国人是从何时开始如此热情地看待西方的。这是一个在中国革命记忆中引发共振的日期,是1919年五四运动的简称。五四运动是一场全面的文学和思想革新,被称为“中国文艺复兴”。

五四运动的导火索是北京天安门前举行的爱国学生示威,以抗议巴黎和会将德国在中国山东的权益移交给日本而不是归还中国的屈辱决议。数以千计的民众走上街头,声讨这是盟国对中国的一次赤裸裸的背叛。他们发现自己的国家在世界上是如此无足轻重,这着实让人恼火。落后使中国变得软弱,而软弱又招致了西方帝国主义和日本帝国主义的掠夺。抗议者问道,我们这个国家如何在20世纪生存下去?

校园集会、街头游行、慷慨激昂的演讲、民族主义和反帝国主义的高涨构成了严格意义上的五四运动。从更广泛的意义上说,它与之前的两项全面的社会变革不无关联。一次是1911年爆发了推翻清王朝的辛亥革命,为中华民国的建立铺平了道路。第二次是1915年的新文化运动,正如其名称所示,这是一场革新中国文化的运动。古老的思维方式、说话方式、个人关系的处理,所有这些都必须被清除。因此,受文言文束缚和约定俗成的理念将被现代白话文解放出来,成为新的思想。自上而下的父子关系、夫妻关系被抛弃,取而代之的是平等及其他新观念。

中国文化的复兴意味着以一种宣泄的方式驱魔,而孔子是这场运动中最合适不过的驱魔对象,这是为了拯救中国。只有这样,中国文化才能从政治、道德和知识的黑暗中走出来,步入“科学”和“民主”的坦途。一旦儒家思想被摒弃,与之相关的思想网络—道德、家庭理念,当然还有与女性相关的理念,也随之被废除。

随着抗议活动愈演愈烈,思想的力量也在一系列新期刊上喷涌而出,这些期刊包括《新青年》《新潮》《新女性》,它们不约而同地呼吁翻开思想的新篇章。为这些期刊投稿或阅读这些期刊的作家、知识分子和进步分子共同组成了“五四一代”。

1919年5月4日是新旧交替的里程碑,这标志着从旧式爱情到新式爱情的转变,诚如弗吉尼亚?伍尔夫所言,“1910年12月前后,人性发生了变化”。当然,这种变化并非像“一个人走出去,看到一朵玫瑰花开了,或者一只母鸡下了一个蛋那般的骤然而明朗。但无论如何,情况还是发生了变化,既然要对此划定出一个界限,我们就把时间定在1910年左右”

除了认为浪漫爱对中国人来说是一个陌生的领域,五四时期的知识分子在思考爱情的时候又在想什么呢?在谈论爱情的时候又会说什么呢?他们思考着,谈论着,要从“封建”媒妁之言的婚姻黑暗暴政中解放出来,谈论着自由意志、个人主义和自主能力。他们谴责不平等和性别双重标准,指出要求女性保持贞洁和忠诚,却容忍男性玩弄女性和一夫多妻是多么的不公平。他们谈论新女性,呼吁她们从儒家的审慎中解放出来。他们拒绝圣洁和伪善,呼唤建立一种基于爱情的、新的、更高的婚姻道德。

人们对“爱”的理解模糊不清。有人认为“爱”是一种委婉的说法,是动物欲望的化身,有人认为它是现实生活中无法实现的理想,另一些人则认为它仅仅是一个时髦的词,背后没有任何实质内容。大家一致认为,在中国文化谱系中找不到这个词的含义,因为在古老的中国成语中,情爱关系总是带有不严肃的色彩,甚至暧昧的意味;这种关系要么被感官化或感伤性地视为“风花雪月”,要么被认为是在闹着玩。在中国历史上只有两种对待爱情的陈词滥调:一是视其为不道德的东西而唾弃;二是将其看作一场高雅情趣的游戏。高雅情趣源于这样一个事实:在精英文人长期创造和塑造的鉴赏传统中,女性是情色欣赏的对象,就像收藏的艺术品一样;女性的美是供有品位的人士欣赏的,对他们来说,能从女性的美中获得乐趣就是优雅的标志。

至于那些男性写出的小说,并不比他们现实中的做法更好。旧时的爱情故事被进步的五四批评家们抨击为色情或公式化。第一种是让恋人们上头的激情和秘密的性行为;第二种即所谓“才子佳人”式的恋情,将一位有才华的秀才与一位纯洁聪颖的少女配对,最后以美满的婚姻告终。爱情往往是一见钟情,未婚的恋人经常因为未得到满足的欲望而病倒。事实上,无论以何种标准衡量,这都是爱情,但进步评论家的观点是不带感情的,他们认为爱情在中国小说中的不足,不仅因为它不自由,还因为它在某种程度上比性少了感性。是时候抛弃那种爱了。1926年,一位评论家在考察这一场景时评论道:“平心论之,西方作者于个性观察甚详,故刻画入情理;且西方爱情神圣,恋爱自由,其男女间交际方式至多,非若我国之千篇一律。也因此我国之工言情者,前者以词采为工,近则以悲苦相尚,欲高尚纯洁之作,须于译本中求之矣;彼于情之一字,细针密缕用十二分心思笔力者也。”

在中国,爱情既不“神圣”,也不“自由”。本书的宗旨正是要追溯中国的爱情是如何在西方的影响下变成现在这样的。这种影响来自西方的文学、社会理论和心理学作品。由此,国外关于爱的本质的新思想进入了中国人的观念并生根发芽。爱的本质的思想是什么?它们与本土的思想有什么不同?这也是本书试图回答的问题。不同的是,本土思想常常被认为是有缺陷的,由此出现一个简短的结论:中华民族是一个不善于爱的民族。

这个结论显然是无稽之谈,因为不提高爱的地位或不优待爱情并不一定意味着一个民族缺乏自然的情感。这可能意味着这种情感只是被否认或蔑视了,或者认为其他事情更重要,或者情感就在那儿,只是羞于表达。然而,中国和西方的评论家都有一种明显的倾向,认为中国人不像欧洲人那样热衷于爱情(见第3章)。与欧洲人相比,中国人确实不太擅长对爱情进行一般性的理论研究。那我们该如何理解张爱玲在1969年6月16日致密友信中的惊人之语—“我们中国人至今不大恋爱,连爱情小说也往往不是讲谈恋爱”?

事实并非如此,想想看,除非她对爱的理解与一般中国人的理解不同。她所说的“爱”是否比中国爱情故事中的人物表达的更多呢?如果是这样,多出来的是什么?中国人想到爱的时候只想到情欲,“更多的东西”只能是非情欲的。但“非情欲”并不是对爱的一个很好的界定。中国人之前没有尝试过对爱下定义,只好从西方作品中寻求指导。

最接近中国爱情分类的是17世纪明末文人冯梦龙编撰的故事、传说和历史轶事选集。由于这些故事归于不同的主题,西方学者将其命名为“爱的解剖”(An Anatomy of Love),但在大多数情况下,爱不会像人一样被划分出那么多种类来—比如说“同性恋”和“游侠”(更多内容见第4章)。

20世纪早期,“鸳鸯蝴蝶派”(鸳鸯与蝴蝶在中国传统中是恋人的意象)通俗小说出版商以“悲恋”“苦恋”“奇恋”“艳恋”等子类标签推出小说,这更不是对爱情的界定。这些标签赋予购书者一些期待,但它们很难描绘出爱的本质和内涵。

相比之下,西方人很容易说出什么是爱,什么不是爱,什么时候是真爱,什么时候不是。他们很快就会把它定义为X而不是Y,爱的关键是什么,爱的证据是什么,并且快速地进行分析。在这一主题上,几乎没有一本书不谈到爱的种类。中国人对于这些方面的关注构成了他们表达情感的新框架。如今,试图通过爱来理解自己感受的中国人几乎没有意识到,这是一种文化建构而非客观现实,它只是一种方式而已,这也许是西方独有的方式,来分割“爱”的语义域。

在为这本书收集资料的过程中,笔者首先想到的是,如果这项研究能够关注爱情语义域的刻画,特别是把中国故事与西方故事放在一起讲述,那就更好了。在对“爱”的语义的不同切分中,对我来说最有意义的是将“坠入(爱河)”或“恋爱”的状态与“爱”区分开来。前者是一种可明确定义的情感状态,是“爱”这个词中唯一可定义的情感状态,它的发生就仿佛被丘比特之箭射中或被雷电击中。法国作家司汤达在他的《爱情论》(De l’Amour)一书中描述了这一时刻:“关于爱,最出人意料的是第一步,是一个人头脑中发生的剧烈变化。”最近,约翰?阿姆斯特朗(John Armstrong)在《爱的22种底色》(Conditions of Love)一书中把爱描述为“一种惊人的情感爆发”:“我们所有的欲望都集中在那个人身上,注视着那双心爱的眼睛,有点目眩,并看到了—即使只是短暂的一段时间—我们自身的存在和一个幸福的新世界。”-

勇敢的美国心理学家多萝西?坦诺夫(Dorothy Tennov)为这一状态创造了一个新词:“深恋”(limerence)。她借助访谈和问卷调查在1979年发表了整个研究,并将那本书献给司汤达—她从后者那里引用了“侵入式思维”的描述,这是典型的深恋体验:“一个坠入爱河的人持续地、不间断地为爱人的形象所占据。”

坦诺夫发现,这是一种状态,“有些人大部分时间处于这种状态,有些人部分时间处于这种状态,还有一些人从未处于这种状态……”最后这一点让她感到惊讶,但她赶紧向那些从未坠入爱河的人保证,如果把爱定义为关心的话,他们并不是没有爱。你可以表现得体贴,深情,甚至是温柔,在深恋之外。

在深恋至深的时候,其他的情感都被排除在外,其他的人际关系也黯然失色。它不仅仅是性的吸引,但如果没有在身体上完美结合的潜在可能性,也不会有深恋。有回报的感觉可能是深恋者最渴望的,但没有一种狂喜能抵得上在性结合中表达这些。

深恋的绽放和消逝,就其本质而言是短暂的。从持续时间上看,它可能短至几周,长至数年。由深恋引发的亲密关系可能会比它更持久,持续数年甚至一生,但之后维持这些关系的不再是深恋,而是其他类型的依恋。

深恋是非自愿的,不受理性或意志的支配,这也是它被贬低的原因之一。深恋被人们贴上“迷恋”“早恋”“痴迷”“上瘾”“破坏性激情”“自私的爱”,甚至“伪爱”等贬义标签,以致有人猜测(也如多萝西?坦诺夫所猜测的那样),他们自己从未爱过。坦诺夫的书一经出版就受到了学术界的冷遇,直到今天,对她理论的抵制依然存在,心理学家和其他专家等着看深恋在临床上是否会被归为强迫症,还有人想知道如何将深恋与真爱区分开来!

然而,有必要为它创造一个新的术语吗?“不必,”生物人类学家海伦?费舍尔(Helen Fisher)说,“这是经典的、标准的浪漫爱。”费舍尔是研究爱情生物学的世界顶级专家,她将爱情称为迷恋、痴迷的爱、热烈的爱和浪漫吸引。费舍尔认为,随你怎么称呼,它就是大脑中涉及交配、生殖和养育后代的三个相互关联但又截然不同的情感系统之一,另外两个是性欲(或情欲)和依恋(或伴侣之爱)。她利用功能性磁共振成像(fMRI)进行的神经科学研究得出这样的理论:三种情感系统中的每一种都与大脑中特定的神经生物学有关,即浪漫吸引既与高水平的神经递质多巴胺和去甲肾上腺素有关,也与低水平的血清素有关;欲望与睾酮有关;依恋与催产素和血管加压素有关。这三个系统既紧密相连,也独立运作,所以情欲和依恋不需要同时存在,对长期伴侣的深度依恋不会阻止一个人爱上另一个人,也不会阻止一个人受到第三个人的性刺激。你可以同时“爱”上不止一个人,换句话说,对一个人感到伴侣之爱,而对另一个人产生浪漫爱。

用“浪漫爱”这个词来形容深恋的问题在于,并不是每个人的理解都是一样的。此外,虽然深恋指的是一种独特的状态或生活经验,但浪漫爱不仅被理解为经验意义上的,而且是具有历史积淀的一连串观点。我刚开始阅读这一主题时,就遇到了文学家和社会科学家之间的一场激烈又悬而未决的辩论:浪漫爱是不是普遍存在的?它是否远非基本的人性,而是西方特有的一种文化建构?的确,文学家长期以来一直认为,浪漫爱是西方发明的,正如中世纪的典雅之爱(fin’amors)所描述的那样(见第3章);诗人和小说家创造了这种爱情,并把浪漫爱作为西方个人生活的中心。“坠入情网意味着什么?”不同的时间和空间,会有不一样的答案。相比之下,如果问题是“恋爱(或深恋)的感觉如何”,答案将颇为相似。

尽管坦诺夫将“恋爱”和“爱情”区分开来,但“浪漫爱”并没有被孤立。我之前引用了约翰?阿姆斯特朗对坠入爱河的描述,他把这称为“爱的萌芽阶段”,这意味着爱情还在继续。另一方面,坦诺夫会说阿姆斯特朗的“情感爆发”迟早会结束。人们称其为爱,但也不得不接受这样一个事实,即从本质上说,爱注定不会持久。然而,“爱情是短暂的”这一想法遭到了广泛的抵制。阿姆斯特朗写道,真爱是“一种持久的爱”。

坦诺夫的著述受到冷遇也就不足为奇了。此外,它也与西方古老的爱情观念以及思想家和作家给予的爱情定义背道而驰。西方传统中根深蒂固的观念把爱情分割成爱和情欲(或者说,神圣的和世俗的爱,精神与肉体的对抗)。但在这里,她明确了这种独特的情感状态不单纯是一种性吸引,然而尽管如此,性作为如此强烈的、压倒性的感觉和情感,对体验者来说,它不可能不真实。

对于中国人来说,爱情和情欲之间的区别并不如西方人所认为的那样重要,直到他们以西方的爱情为榜样,才开始分享西方思维中特有的“肉体”和“灵魂”的形而上学二元论。本书所讲述的故事随着中国知识分子(如果不是广大民众的话)逐渐接受西方“灵肉一致”的真爱概念,达到了高潮(见第11章)。

我讲述的主要是20世纪早期的故事,当然也不乏溯本求源的探讨。既有爱情故事,也有“爱”的体验。前者是人们实际经历的而且他人无从知晓的事情,后者是人们讲述自己的体验,讲得最好、最详尽的要数诗人、小说家和散文家。要获取爱之体验的历史性描述,唯一的途径就是研究这些作者留下的日记、信件、自传、故事、文章、小册子、译作等,这些都是故事的主要来源。虽然本书关注的是中国的情形,但爱属于全人类,我希望通过洞察爱在不同文化中的地位和意义,让来自异文化的人士也有所体悟。

|

|

|

| 会员家 | 书天堂 | 天猫旗舰店 |

|  |

| 微信公众号 | 官方微博 |

版权所有:广西师范大学出版社集团 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS(GROUP) | 纪委举/报投诉邮箱 :cbsjw@bbtpress.com 纪委举报电话:0773-2288699

网络出版服务许可证: (署) | 网出证 (桂) 字第008号 | 备案号:桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000033号